Alexander Csoma de Kőrös: il viandante delle lingue e dello spirito

Novantuno anni dopo la sua morte, nel 1933, Alexander Csoma de Koros venne riconosciuto come bodhisattva. Era stato colui che “aveva aperto il cuore dell’Occidente agli insegnamenti del Buddha”. Una statua che lo raffigura nell’ampia veste dei monaci ancora oggi lo ricorda all’interno del santuario dell’Università buddhista di Tokyo.

Nato nel 1784 a Koros, in Ungheria da una povera famiglia di ascendenza sicula (gruppo etnico di lingua ungherese prevalentemente stanziato in Transilvania) dopo i primi studi nella scuola del villaggio, a quindici anni si iscrive al Bethlen Collegium di Nagyenyed dove l’istruzione era garantita in cambio del lavoro manuale richiesto agli allievi.

In seguito, presso l’università di Gottinga, studia lingue orientali arrivando a padroneggiare ben 13 idiomi. Vocazione poliglotta che trovò conferma negli anni successivi a Calcutta dove fu ben presto in grado di padroneggiare il bengali, il marathi e il sanscrito.

Alla Ricerca delle Origini Magiare

All’inizio del diciannovesimo secolo era diffusa in Ungheria la teoria, abbastanza fantasiosa, che le origini delle stirpi magiare, o almeno di una parte di esse, fossero da ricercare nel cuore dell’Asia. Fu proprio la suggestione derivante da questa teoria a convincere Csoma che fosse necessario approfondire lo studio della cultura orientale, come primo passo necessario per verificarne l’esattezza.

Il periodo di studi trascorso a Gottinga, garantito da una borsa di studio offerta dalla Chiesa Protestante Inglese e condotto sotto la guida dei migliori specialisti di lingue orientali, era stato fondamentale per la formazione dello studioso.

Determinato a raggiungere le regioni dell’Asia Centrale attraverso l’Impero Russo e ottenuta una modesta sovvenzione di 200 fiorini, nell’autunno del 1819 parte alla volta dell’oriente. In Grecia si imbarca su una piccola nave mercantile diretta in Egitto, raggiunge quindi Aleppo, prosegue per Baghdad e, travestito da armeno, fino alla città di Teheran dove l’ambasciatore inglese gli assegna la somma di 300 rupie.

Si dirige poi verso l’Afghanistan determinato a raggiungere le regioni dell’Asia centrale attraverso il Kashmir e superando i passi del Karakorum. Le poche risorse a sua disposizione e le oggettive difficoltà del percorso lo costringono però a fermarsi a Leh dove comprende che è necessario trovare un percorso alternativo.

L’incontro con l’esploratore inglese Moorcroft

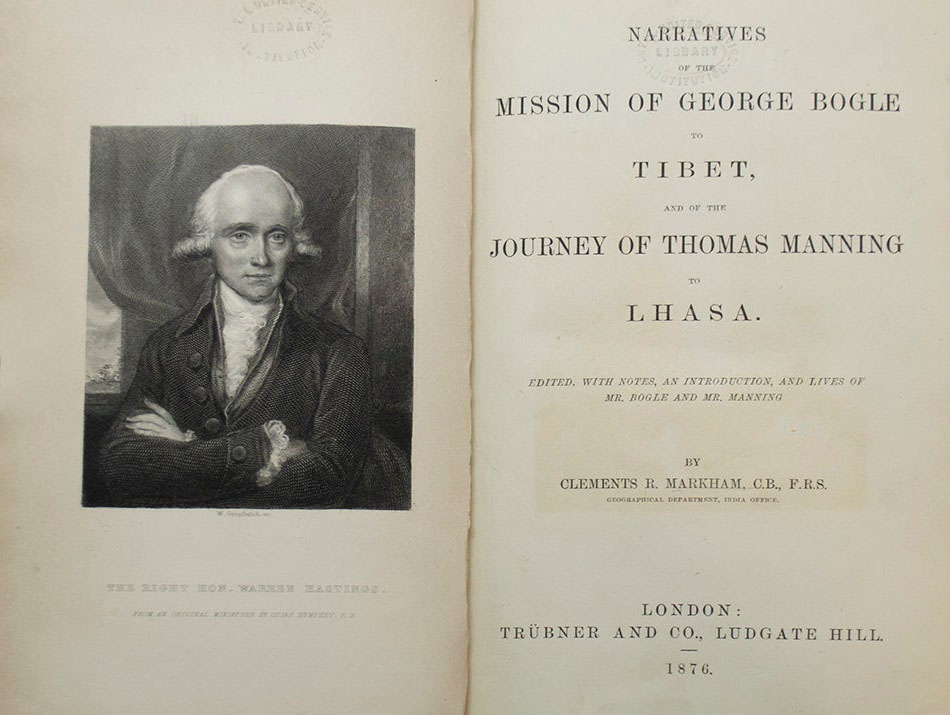

Ripercorre dunque la strada che attraversa il Kashmir e incontra, nel luglio del 1822, il famoso esploratore e agente del governo inglese William Moorcroft. Impressionato dal coraggio e dalle doti intellettuali di Csoma e consapevole del prezioso contributo che avrebbe potuto garantire al Governatorato Inglese delle Indie, Moorcroft gli propone di far ritorno in Ladak per studiare la lingua tibetana e compilarne una grammatica e un dizionario. Csoma accetta, convinto di poter rintracciare possibili parentele tra il natio idioma magiaro e la lingua tibetana.

Vita ascetica e contributi scientifici

Chiarito un primo (altri ne seguiranno) malinteso con le autorità, che lo avevano sospettato di spionaggio, e annunciato dalla richiesta formale di Moorcroft alle autorità locali di Yangla, raggiunge la valle dello Zanskar. Vi arriva passando per Leh, una delle zone più fredde e inospitali del pianeta.

Qui si stabilisce in un monastero e vi soggiorna per più di un anno dove abita in una piccola residenza di pietra, priva di riscaldamento. Adotta da subito quella condotta ascetica e rigorosa che conserverà per tutta l’esistenza.

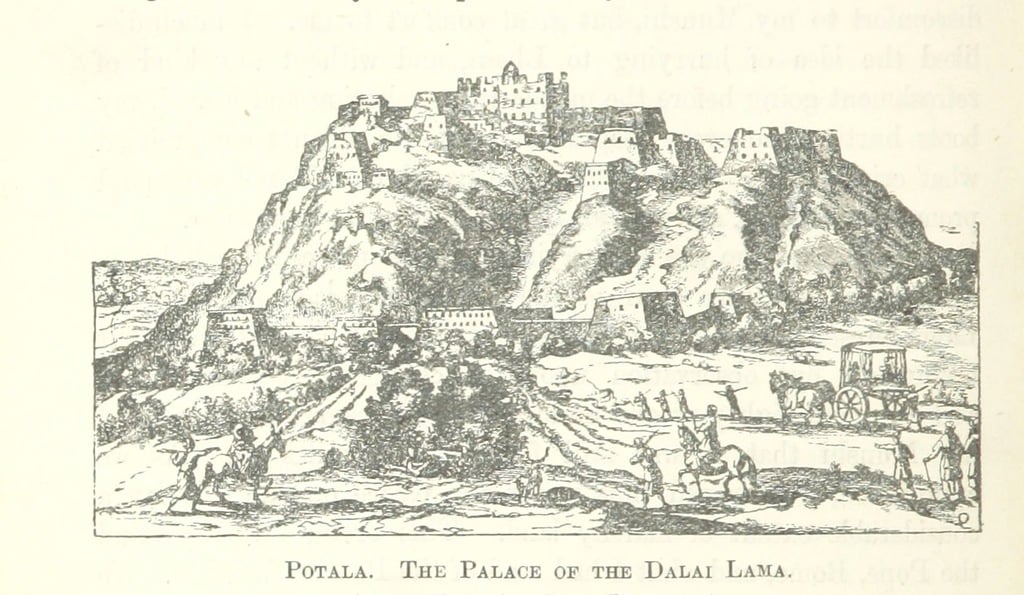

Qui, sotto la guida di un lama locale, studia la lingua e getta le basi per la compilazione di opere fondamentali quali la grammatica della lingua tibetana pubblicata poi a Calcutta nel 1834. Ben presto la padronanza della lingua locale è tale da consentirgli la lettura delle due più grandiose opere della teologia tibetana, il Kangyur e il Tengyur.

Studi interrotti e riconoscimenti tardivi

Durante il periodo trascorso tra le nevi e gli altopiani del Tibet, Csoma raccoglie più di 40.000 opere tibetane tra testi, iscrizioni e testimonianze scritte, opere che saranno oggetto dei suoi studi condotti con il fondamentale aiuto del suo maestro tibetano durante il soggiorno a Kanun tra il 1827 e il 1830.

I lunghi soggiorni di studio insospettiscono tuttavia le autorità locali che lo individuano come possibile spia inglese e impongono al suo maestro tibetano di interrompere la collaborazione con lo studioso occidentale.

Al suo ritorno a Sabathu (Himachal Pradesh), una nuova delusione: le autorità inglesi, che inizialmente avevano sostenuto e finanziato i suoi studi, si dichiarano non più interessate al progetto dato che, nel frattempo erano stati ritrovati i manoscritti di una grammatica tibetana compilata da un missionario tedesco e che si credeva perduta.

Ben presto, tuttavia, i limiti di questi studi emersero con chiarezza e gli inglesi furono costretti a rivedere le proprie posizioni e a richiamare Csoma. Nel 1836 organizza una spedizione nelle zone inesplorate dell’India del nord per studiare i dialetti locali; l’anno successivo accetta l’incarico di bibliotecario presso l’Asiatic Society of Bengal che già nel1833 lo aveva accolto come membro onorario.

L’ultimo viaggio e l’eredità

L’antico sogno di raggiungere il cuore dell’Asia era però tornato nel frattempo a riprendere forza. Csoma così, ormai cinquantotenne, nel 1842 riprende il cammino con il proposito di attraversare il Tibet per proseguire poi verso nord.

Sfortunatamente, mentre attraversa le paludi del Terai nepalese, contrae la malaria e trova la morte l’11 aprile 1842 a Darjeleling, al confine tra India e Tibet dove riposa.

Le parole incise nella targa commemorativa ci ricordano per sempre “un povero, solitario ungherese, senza sostegno o denaro che cercò la patria ungherese, ma alla fine crollò sotto il peso dell’impresa”.

Molti anni dopo, nel 1984, due delle sue principali opere Grammar of the Tibetan Language e Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary: being an edition and translation of the Mahāvyutpatti furono finalmente pubblicate anche in occidente a sancirne il fondamentale contributo alla conoscenza della cultura tibetana.