Nei primi anni del diciottesimo secolo il sogno di Ippolito Desideri, un sogno grandioso, coltivato in lunghi anni di studio, viaggi, traversie e difficoltà d’ogni sorta, il sogno di portare la parola del Vangelo nelle regioni sconosciute del Tibet, era destinato ad infrangersi contro il muro delle incomprensioni, delle difficoltà e della decisa opposizione della Chiesa Romana che mal tollerava l’approccio colto e di apertura culturale dei Gesuiti.

Ippolito Desideri nasce a Pistoia nel 1684 da una famiglia patrizia locale. Nel 1700, entrato a far parte della Compagnia di Gesù, completa il primo ciclo di studi probabilmente presso il Collegio Romano. Attratto dagli scritti e dalle testimonianze dei pochi viaggiatori che lo avevano preceduto, nel 1712, chiede ai superiori l’autorizzazione a partire per le Indie Orientali. Ottenuto in breve tempo il permesso lascia Roma per raggiungere Lisbona dove, l’anno successivo, si imbarca sulla rotta per le Indie e dopo cinque mesi di viaggio, raggiunge Goa, centro di evangelizzazione cristiana già dal secolo precedente.

Dopo un primo periodo di studio ad Agra grazie al quale apprende il persiano, all’epoca lingua franca per i viaggiatori d’Oriente, nel 1714 parte alla volta del Kashmir assieme al suo superiore, Padre Manoel Freyre. Durante il viaggio, come ricorda egli stesso in una lettera del 1717 al Pontefice Clemente XI, si preoccupa soprattutto di apprendere la complessa lingua tibetana. L’anno successivo i due viaggiatori giungono a Lhe, capitale del Ladak, accolti con grande onore dal re locale e dalle autorità religiose. Desideri, nonostante avesse espresso il desiderio di prolungare la permanenza nel paese, dovette accettare, pare controvoglia, la decisione del superiore di far ritorno in India attraverso un percorso che, stando a narrazioni raccolte sul posto, si presentava più agevole: si trattava cioè di attraversare il territorio per lo più sconosciuto, di un regno che aveva per capitale la città di Lhasa.

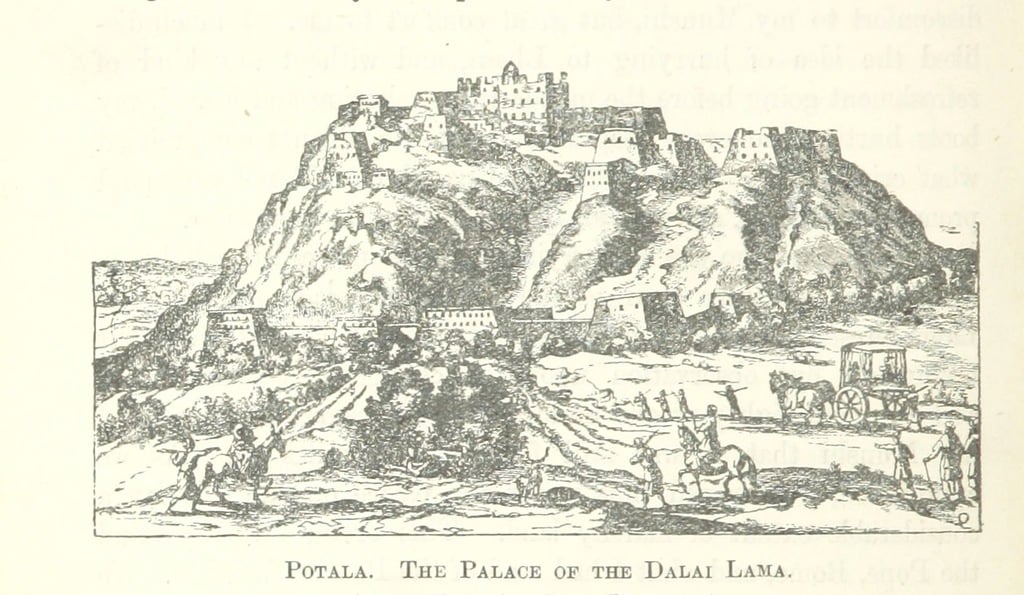

Attraversando le regioni del Tibet per quasi tutta la sua lunghezza, anche grazie al determinante aiuto della guarnigione militare che scortava in carovana la governatrice mongola del Tibet occidentale, i due gesuiti giungono a Lhasa nel marzo del 1716. Mentre Freyre decide di tornare in India dopo poche settimane, Desideri si trattiene fino ad ottobre impegnato nello studio della lingua e nell’approfondimento degli aspetti dottrinali della religione, in attesa dell’arrivo dei Padri Cappuccini cui già nel 1703 la Congregazione di Propaganda Fede aveva affidato il territorio suscitando in verità non pochi malumori presso i Gesuiti.

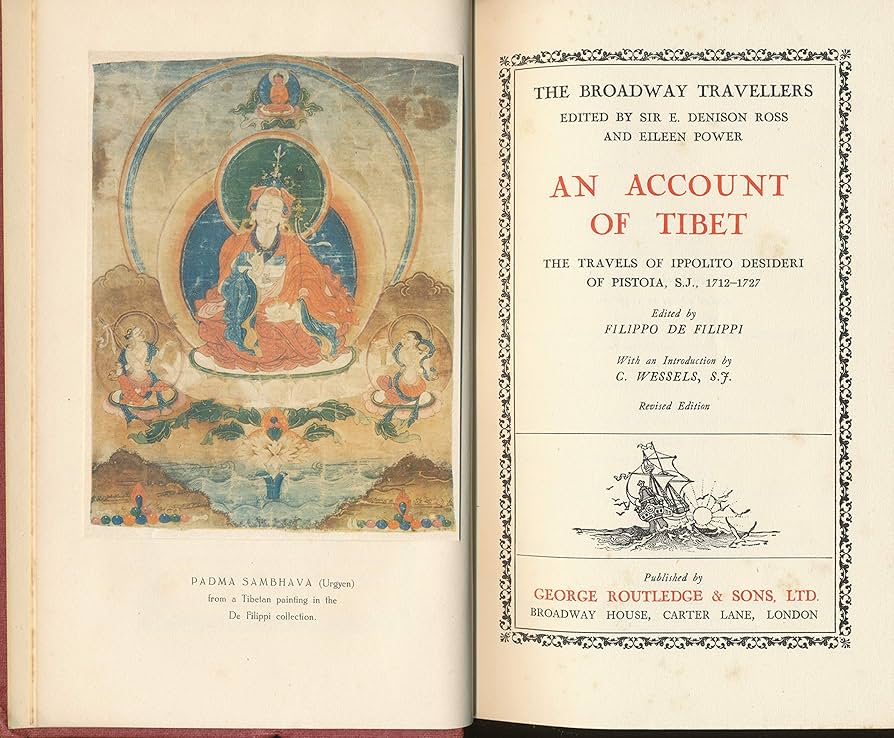

Seguendo il consiglio del re Lajan Khan, che gli aveva generosamente concesso il permesso di insediarsi in una casa della capitale e di professare la propria religione, trascorre un periodo di studi presso la prestigiosa sede del monastero di Sera importante centro di studi retto dalla scuola Gelupha e attivo già dal 1419, dedicandosi all’approfondimento della lingua e degli aspetti dottrinali del buddhismo. A tal proposito Desideri, nella relazione del 1717, ricorda come “Per tal fine mi posi di tutto proposito a leggere e scrutinare con ogni studio i libri principali di quella setta. Per tal fine da varie perite persone andavo indagando meglio l’origini, i riti ed opinioni di questa setta”.

Seguendo la tradizione dialettica tibetana disponibile ad un confronto e convinto dall’approccio rispettoso di Desideri, il re propone un dibattito teologico pubblico volto ad illustrare le caratteristiche e le dinamiche del pensiero cristiano. Non sentendosi tuttavia ancora pronto ad affrontare temi così complessi il missionario preferisce presentare al re uno scritto in versi, (L’aurora indica il sorgere del sole che dissipa le ultime tenebre) nel quale riporta un immaginario dialogo tra un sacerdote cattolico e un uomo in cerca della verità. Il testo viene apprezzato dal re che, rilevandone le profonde differenze con il pensiero tibetano, torna ad invitare Desideri ad un dibattito con i lama locali concedendogli tutto il tempo necessario alla preparazione.

Nell’autunno del 1716 giunge a Lhasa la delegazione cappuccina cui era stato affidato il territorio. La profonda differenza d’approccio tra Desideri e i Cappuccini genera tuttavia un rapporto conflittuale e apparentemente insanabile. L’anno successivo, accogliendo nuovamente il suggerimento del re, si reca, assieme al cappuccino Orazio della Penna, inizialmente nel monastero di Ramoche per poi stabilirsi poco dopo presso l’università monastica di Sera dove può approfondire alcuni dei più importanti testi canonici del buddhismo tibetano. In particolare saranno il “Kanjur” (“Traduzione del messaggio del Buddha) il “Tanjur” (“Traduzione della dottrina del Buddha“, cioè i commentari indiani agli insegnamenti) e commentati dall’opera del riformatore Tsong Khapa, soprattutto dal “Lam rim chen mo” (“Grande esposizione dei livelli del sentiero” o “Via graduale all’illuminazione“) ad essere oggetto degli studi.

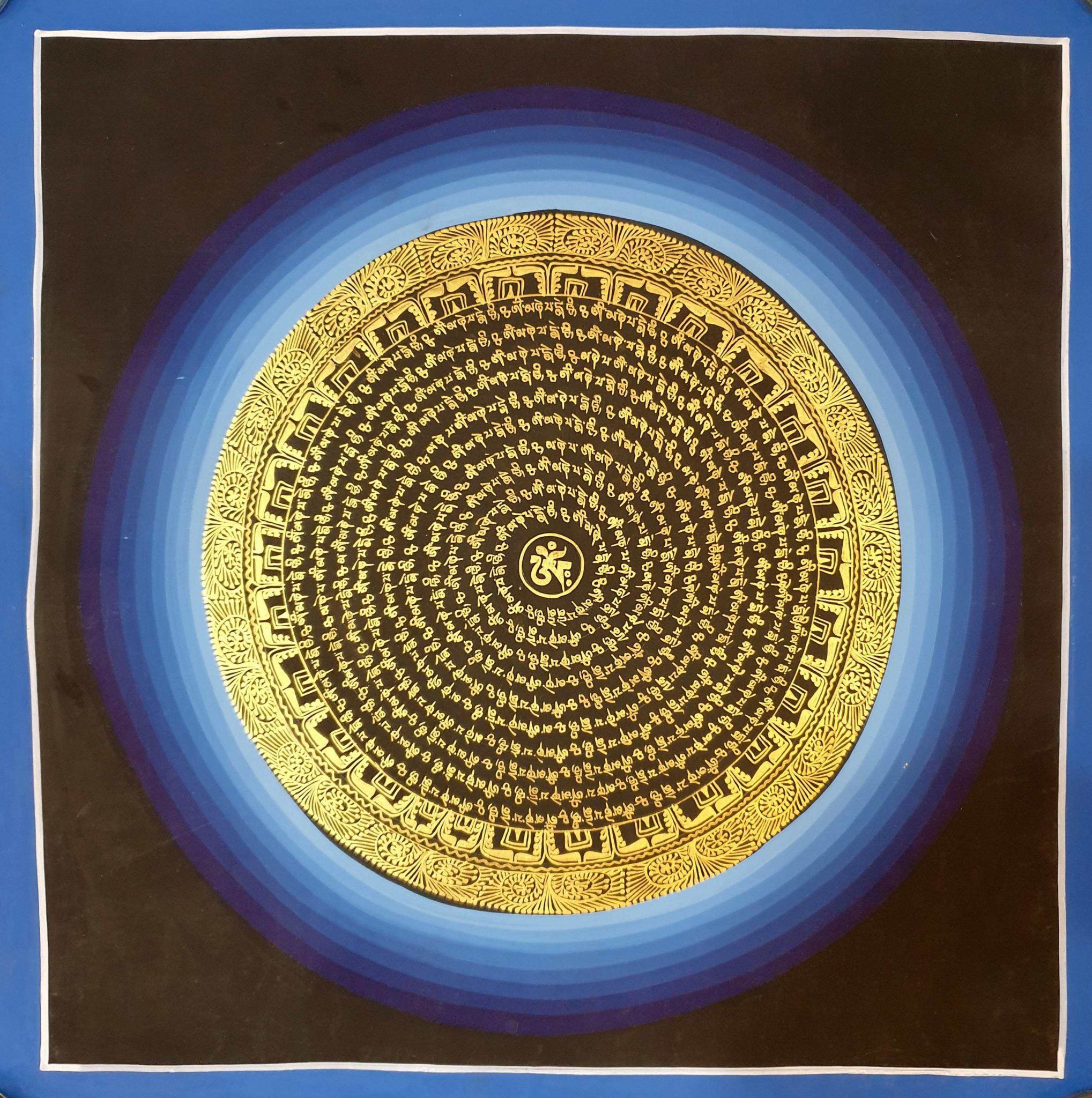

Come osserva Enzo Gualtiero Bergiacchi (Enzo Gualtiero Bargiacchi, Un ponte fra due culture. Ippolito Desideri S.J. (1684-1733). Breve biografia, Firenze 2008) “Desideri osservò attentamente e descrisse mirabilmente la logica del buddhismo tibetano, la teoria e la pratica argomentativa e la formazione degli allievi, ponendosi quindi con intensa e calorosa applicazione quotidiana, a divorare i libri canonici, confrontarne i passi principali, annotandoli, oltre a discutere frequentemente gli stessi argomenti con i monaci tibetani. Esemplari molte sue trattazioni generali e specifiche, come ad esempio l’illustrazione della ruota della vita o l’inappuntabile analisi linguistica del famoso mantra oṁ maṇi padme hūṁ, che (…) può segnare il memorabile inizio della tibetologia in occidente”.

In questi anni il Tibet attraversa un periodo drammatico. Alla fine del 1717 subisce l’invasione mongola con l’uccisione del re Lajang Khan e la conseguente reazione cinese il cui intervento restaura la teocrazia lamaista ma impone al contempo ai tibetani la rinuncia alla piena indipendenza. Desideri trova rifugio presso la missione cappuccina di Takpo-khier dove può proseguire gli studi. Vengono così alla luce altri importanti testi tra cui “Domanda intorno alla teoria del vuoto e delle vite passate“, al quale lavorerà fino a tutto il 1719. Seguono numerosi viaggi nelle regioni del Tibet sud orientale dove incontra la popolazione aborigena dei Lopa.

Il 16 gennaio 1721 riceve una missiva del Generale dei Gesuiti Michelangelo Tamburini che gli impone di lasciare il Tibet secondo quanto stabilito tre anni prima da Propaganda fide che, accogliendo le rimostranze dei Cappuccini, aveva stabilito che la Compagnia dovesse rinunciare alla missione.

Tra il 1721 e il 1728, anno del suo definitivo ritorno a Roma, continua la battaglia in difesa del suo operato. Pur confermando il principio dell’obbedienza, insiste per essere convocato presso la Santa Sede per illustrare e difendere i suoi principi e il suo operato arrivando a citare formalmente in giudizio i Cappuccini mediante un appello diretto al papa Clemente XI.

Durante gli anni trascorsi in India, Desideri con il cuore sempre rivolto alle lontane terre dell’Himalaia, prosegue gli studi, dedicandosi all’attività missionaria ed aprendo nel 1723 una nuova chiesa a Delhi. Il lunghissimo viaggio di ritorno via mare, sette mesi di navigazione, si conclude nell’agosto del 1727 con lo sbarco a Port Louis nella Bassa Bretagna. Attraversa la Francia e, giunto a Marsiglia, si imbarca per Genova. Le condizioni avverse del mare costringono la nave a sostare a Levanto e Desideri decide di proseguire a piedi per giungere infine nella sua Pistoia il 4 novembre.

Nel frattempo a Roma la disputa tra Gesuiti e Cappuccini prosegue con toni sempre più accesi. Desideri viene accusato di aver agito contro i principi cristiani. Scrive tre memorie ma, a fronte dei continui attacchi, decide alla fine di rinunciare sostenendo che “due missionarii venuti dall’estremità del Mondo debbano qui in Roma perdere il tempo in accusarsi e in difendersi in attaccarsi e in ischermirsi” (op. cit.).

Alla fine, com’era prevedibile, il 29 novembre 1732 Propaganda Fide nella “Congregazione particolare sulle questioni della Missione dei regni del Thibet” ribadisce e conferma la decisione che le missioni del Tibet fossero affidate esclusivamente ai Cappuccini.

Dell’ultimo periodo della vita di Desideri, conclusasi a Roma il 13 aprile 1733, sappiamo molto poco. Si può solo immaginare la sconforto nel constatare che la sua particolare, originale, colta visione dell’approccio con culture lontane e diverse non avesse scalfito il muro di incomprensioni, gelosie e interessi che ancora dominava la Curia Romana. Del suo sogno ci rimangono le straordinarie testimonianze scritte, racconto di un uomo che seppe porre le prime fondamenta di un ponte immaginario tra due mondi così distanti.